【論考】話題のメガソーラー規制。業界は「今さら」の冷ややかさ――実態は導入減、太陽光発電の悪者視を懸念

政府がメガソーラー(大規模太陽光発電所)への規制強化に躍起になっている。土砂災害のリスクや景観破壊を防ぐための包囲網は一見、脱炭素と地域保護を両立させる「正義」に見える。だが、市場データと現場の声からは、全く別の風景が浮かび上がる。

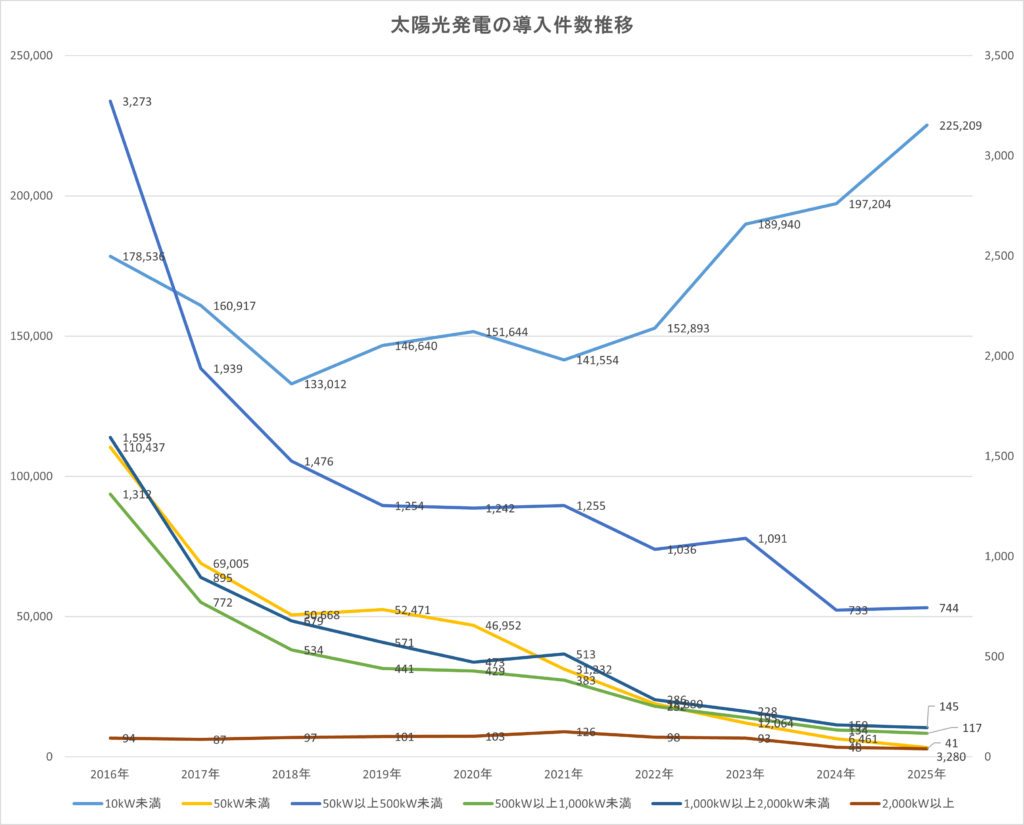

■ メガソーラー導入件数は年200件未満

行政が乱開発の抑制を叫ぶ一方で、実態としてメガソーラーの導入実績は冷え切っている。

経済産業省の統計によれば、1メガワット(MW)以上の大規模案件の新規導入件数は、年間200件にも満たない水準まで減少している。これは国内の年間導入全体のわずか0.1%に満たない。

認定ベースで見れば、新規認定よりも過去の未稼働案件の取り消し・失効が上回る「マイナス推移」であり、メガソーラー市場は投資対象として事実上の終焉を迎えている。

現在、各地で建設が進み、「トラブル」と報じられている大型プロジェクトの多くは過去の認定案件が動き出したものと言われている。

業界内では「今さら規制を強化しても、そもそも新たに建てる場所も業者もいない」(関係者)との冷ややかな声が聞こえてくる。

■ 「共生事例」を無視したレッテル貼り?

世論や一部メディアでは、太陽光発電を巡り「悪質な業者」による乱開発が強調されがちである。ただ、土地開発を伴う産業であれば、どの業界にも一定数の不適切な事業者は存在する。太陽光発電業界のみを特別に切り取り「地域の敵」とするような論調は、冷静さを欠く面が否めない。

実際、地域と共生しながら事業を展開している事例は全国各地に広がっている。耕作放棄地の活用では、農業と発電を両立させるソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を導入し、農地の再生と地域経済の活性化を同時に進める取り組みが進む。作物の栽培を継続しつつ再生可能エネルギーを創出することで、農業の持続性向上と新たな収益源の確保につなげている。

発電設備を防災拠点として位置づける動きもある。自治体と協定を結び、災害時には独立電源として非常用電力を供給する体制を構築することで、平時はエネルギー供給源として、非常時には地域の命を支えるインフラとして機能する。

市民ファンドを活用した事業モデルでは、地域住民が出資者として参画し、発電事業の利益を地元へ還元する仕組みを整えている。資金が地域内で循環することで、住民主体の再生可能エネルギー事業として、持続的な地域づくりを後押しする。

優良な取り組みが存在するにもかかわらず、成功例を十分に評価しないまま一律の規制強化や「悪者視」が進めば、真摯に地域と向き合う事業者の参入意欲を損ねかねない。

2025年度「ソーラーウィーク大賞」の様子

■ 主戦場は「屋根上」も、深刻な担い手不足

大規模開発が停滞する一方で、業界の視線は工場・店舗、住宅の「屋根上」へと移っている。政府は土地開発の不要な屋根上設置を優遇する新制度を導入し、市場喚起を図る構え。過去10年、波はあれども着実に伸びてきた住宅用太陽光の成功体験を産業用へと広げる。

だが、課題もある。かつて産業用を支えた有力事業者の多くは、度重なるルール変更やバッシングを嫌い、すでに現場を離れている。残ったプレーヤーも、投資効率の良い「系統用蓄電池」市場へとリソースをシフトさせ、屋根上への移行を支える施工・提案のプロが不足している。

メガソーラー規制を巡る報道の熱狂と市場実態。

太陽光発電に向けられた「悪者」というレッテルを剥がし、いかに事業者を屋根上市場へ呼び戻すか。形成された負のイメージが、皮肉にも次なる脱炭素の主役である「屋根上シフト」の足かせとならないことを願うばかりだ。

〔参照〕

▷再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェブサイト

▷2025年度「ソーラーウィーク大賞」<審査結果発表>